吉林省科学技术协会主办

吉ICP备案号18002506号

吉公网安备 22010402000667号

吉公网安备 22010402000667号

来源:本站

2021-12-23 17:59:20

古龟兹是佛教文化传入中国的首站,也是中华文明向西开放的门户和古丝路文明双向交流的重要枢纽,被誉为“中国佛教文化的摇篮”。佛教作为古龟兹地区的主流宗教,在这一地区流行了一千多年。

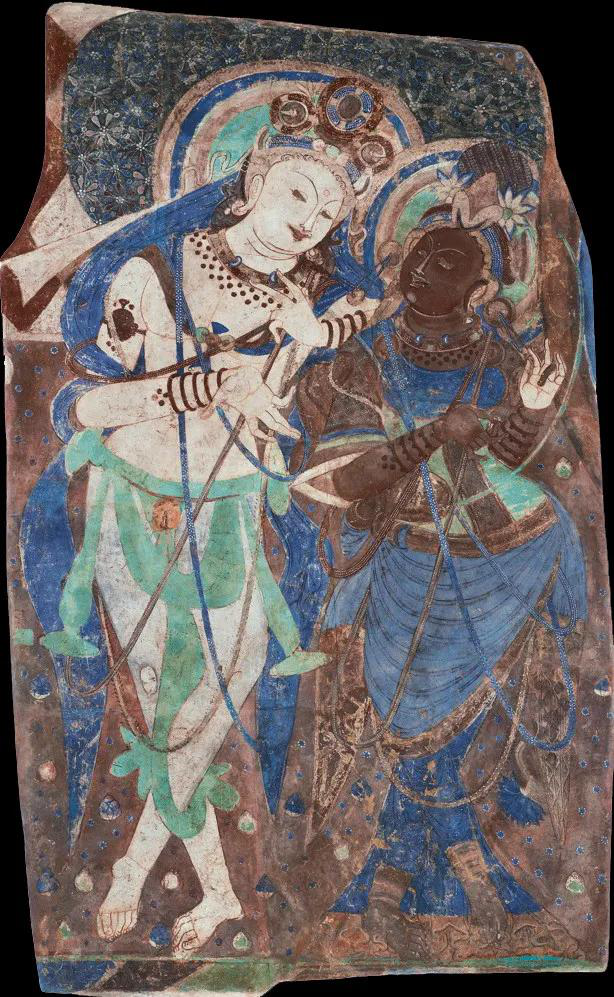

第38窟 本生故事藏于德国柏林亚洲艺术博物馆

克孜尔石窟位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县克孜尔乡境内,地处天山南麓、葱岭以东,介于阿富汗巴米扬石窟和敦煌石窟之间,现存洞窟349个,壁画近10000平方米,以及少量的彩绘泥塑遗迹,是龟兹石窟的典型代表。其表现了从公元3到公元9世纪佛教艺术在龟兹地区的杰出创造和高度成就,是西域地区现存最早、规模最大、持续时间最长、洞窟类型最齐备、影响广泛的佛教石窟寺遗存。它以独特的洞窟形制和壁画风格,明显揭示出佛教经西域地区向东传播的历史轨迹,以及在传播过程中所形成的本土化过程,是古代东西方文化交流的结晶。其从不同侧面展示了这一时期内龟兹佛教文化的产生、发展、繁盛和衰落过程,也为特定的历史进程、文化传统、宗教艺术、民族民俗、音乐舞蹈的发展与演变提供了丰富的证据。尤其是壁画的独创性和多样性,成为龟兹艺术的突出成就之一, 具有历史的和审美的突出普遍价值,曾对新疆以东的河西、陇右、中原及中亚佛教石窟艺术都产生了显著的影响,是“丝绸之路”文化遗产不可或缺的构成要素,在世界范围内具有突出普遍价值。

第8窟 主室前壁 飞天

第8窟 主室劵顶 菱格故事画

第38窟 本生故事“龟救商客被害”

藏于俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆

第60窟 对雁联珠纹

藏于德国柏林亚洲艺术博物馆

第77窟 佛传故事“天人供养”

藏于德国柏林亚洲艺术博物馆

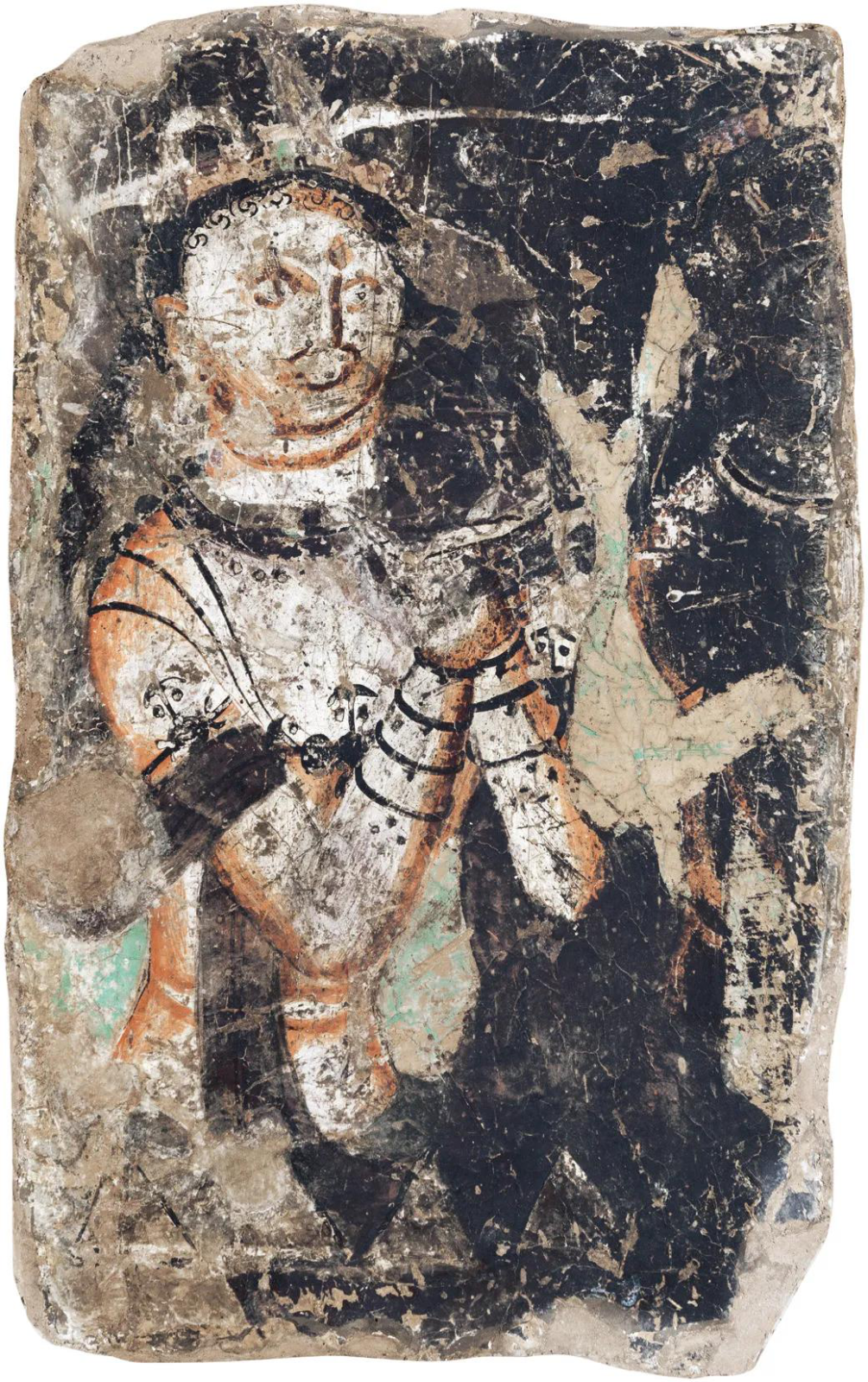

第77窟 金刚力士

藏于德国柏林亚洲艺术博物馆

第77窟 游泳者

藏于德国柏林亚洲艺术博物馆

第84窟 比丘头部

藏于俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆

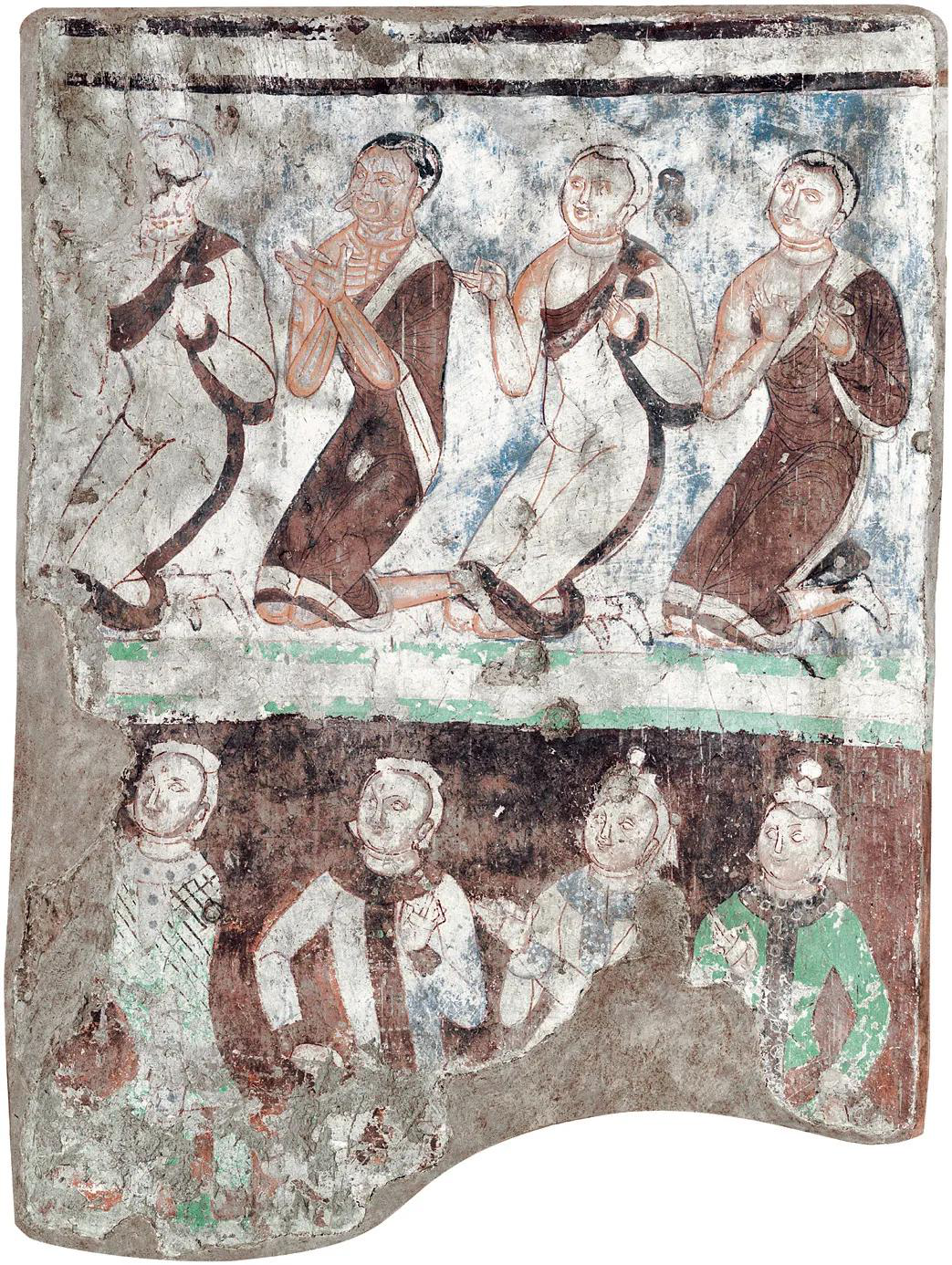

第84窟 供养者

藏于德国柏林亚洲艺术博物馆

第123窟 立佛

藏于德国柏林亚洲艺术博物馆

第129窟 伎乐天人

藏于德国柏林亚洲艺术博物馆

第171窟 金刚力士

藏于大英博物馆

第171窟 佛传故事“涅槃

藏于德国柏林亚洲艺术博物馆

第175窟 手捧舍利盒的国王

藏于俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆

第175窟 手捧舍利盒的国王

藏于德国柏林亚洲艺术博物馆

第178窟 因缘佛传图“佛被木枪刺脚”

原藏德国柏林民族博物馆

第178窟 菱格本生故事

藏于德国柏林亚洲艺术博物馆

第179窟 猴子

藏于德国柏林亚洲艺术博物馆

第179窟 天人

藏于俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆

第184窟 供养比丘

原藏德国柏林亚洲艺术博物馆

第184窟 龟兹供养人及供养比丘

藏于德国柏林亚洲艺术博物馆

第188窟 金刚力士

藏于美国国立亚洲艺术博物馆

第207窟 因缘佛传图

原藏于德国柏林民族博物馆

第219窟 比丘

藏于美国国立亚洲艺术博物馆

第224窟 天人及比丘

藏于美国国立亚洲艺术博物馆

飞天 第198窟后甬道顶部(中间)

俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆藏

佛传故事“夜半逾城” 克孜尔第110窟主室右侧壁

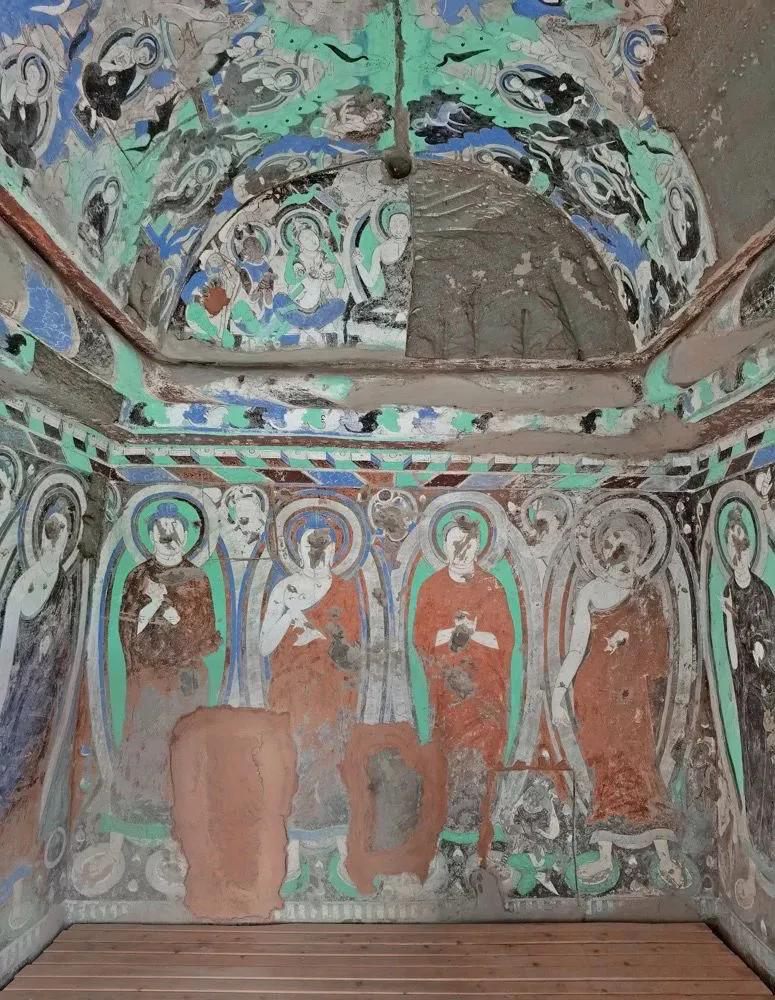

第188窟主室正壁

第8窟右甬道外侧壁 德国柏林亚洲艺术博物馆藏

金翅鸟 第198A窟主室券顶中脊

德国柏林亚洲艺术博物馆藏

天人和比丘(因缘佛传图局部)第186窟主室右侧壁

德国柏林亚洲艺术博物馆藏

佛传故事“天人供养” 第8窟后室左端壁上部前端

德国柏林亚洲艺术博物馆藏

第8窟后室左端壁佛传故事“天人供养”复原图

力士与耶舍

什么样的洞窟会被选为特窟呢?特窟不一定比普窟美,但特窟一般都具有较高的艺术水平和研究价值,背后的历史文化内涵也较为丰富,因此能得到更好的保护。

下面就简单介绍这10个特窟。

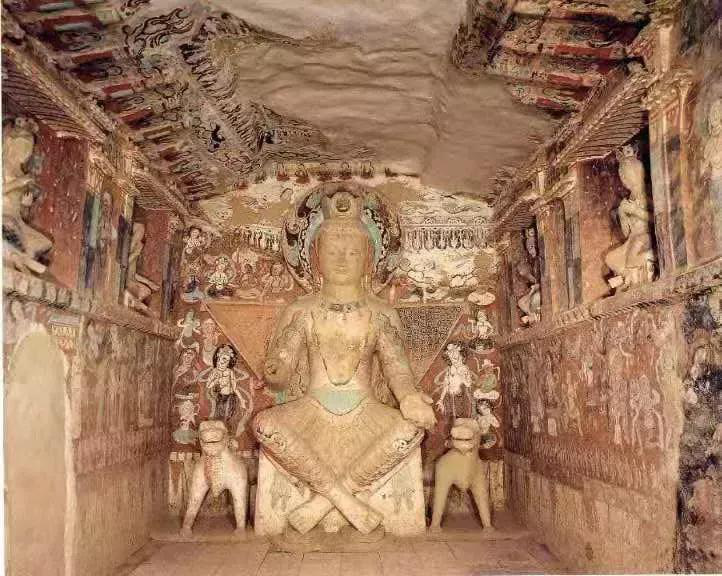

特窟编号:275

时代:北凉(距今1600左右)

洞窟形制:纵长方形盝顶殿堂窟

位置:九层楼右侧

开凿时代:北凉(公元420年—439年)

特窟看点:莫高窟现存最早的洞窟之一,也就是所谓的莫高窟“北凉三窟”之一,并且是北凉三窟中面积最大、内容最为丰富的洞窟。此窟西壁中央的主尊像神情庄重、威严肃穆、比例均称,其造型风格及坐具、服饰均表现出西域佛教艺术的影响,具有十六国时期造像的显著特点。此窟壁画以早期土红色为底色绘制了表现释迦牟尼前世前生忍辱牺牲的“本生故事画”和释迦牟尼生平事迹的“佛传故事画”。

▲ 第275窟内景

▲ 第275窟内景

▲ 275窟飞天

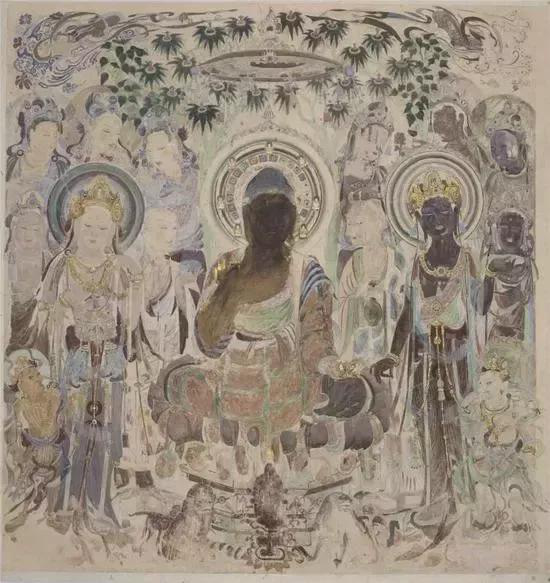

特窟编号:57

时代:初唐(距今1300左右)

洞窟形制:覆斗型

位置:九层楼左侧

开凿时代:初唐(公元618年—704年)

洞窟看点:此窟最大的看点是南壁说法图东侧的胁侍菩萨像。这身菩萨头戴化佛冠,上身半裸,肩披长巾,身佩璎珞,体态优美,肌肤细腻,身体略呈S型,目光下视,若有所思,显得富贵而华丽。菩萨两眼微微下视,身体稍稍内倾,又显出了东方女性的娇柔和妩媚。因此,有人把她称为“美人菩萨”,也因为这身优美的菩萨像,57窟得名“美人窟”。

▲ 57窟南壁说法图

特窟编号:220

时代:初唐(距今1300年左右)

洞窟形制:覆斗顶形

位置:九层楼左侧

开凿时代:初唐(公元618年—704年)

洞窟看点:此窟保存有“贞观十六年”(公元642年)的墨书题记,为洞窟断代提供了确凿依据。南北壁通壁分别绘西方净土变和东方药师经变,场面恢宏、色彩瑰丽、人物众多、构图精细,为唐代佳作。东壁绘维摩诘经变,其中的维摩诘像乃人物画之精品。下部绘听法的帝王群臣,与传世初唐画家阎立本的名作《历代帝王图卷》相比毫不逊色。

第220窟

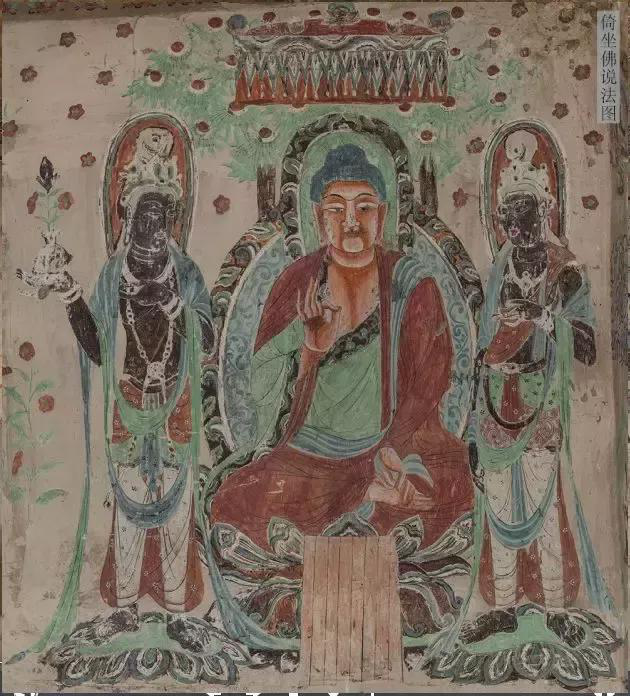

洞窟号:莫高窟 321窟

时代:初唐(距今约1300年)

洞窟形制:覆斗顶型

位置:九层楼右侧

开凿时代:初唐(公元618年—704年)

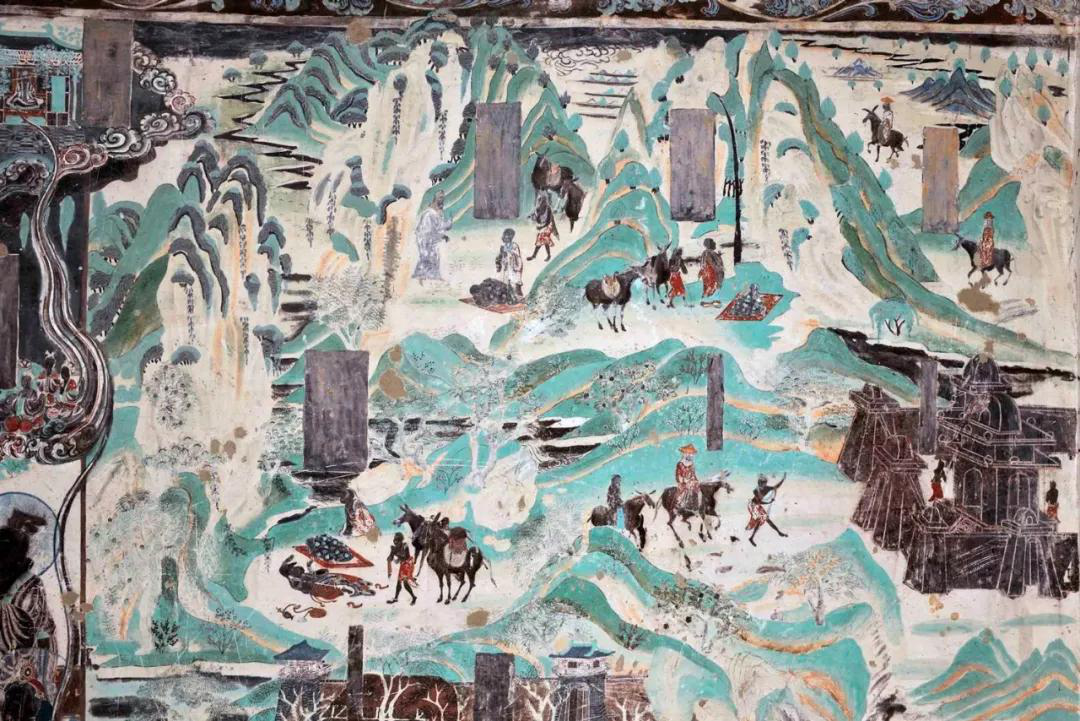

洞窟看点:最主要的看点是佛龛内的凭栏眺望的天宫菩萨,以大量色彩明快的蓝色表现的天宫和脱壁而出、满壁风动的飞天图像。主室南壁描绘花雨风飞、落樱缤纷莫高窟极其少有的“十轮经变”,画面以极为少见的云海将其分为上下两大部分,其中尤为突出的是下半部分表现佛经内容中地藏菩萨救助苦难和各种变化以及东半部分大型院落的生活百态。另外整幅画面以错落有致而又自然和谐的青绿山水为分割内容和背景实属精品。

▲ 321窟正面

▲ 倚坐佛说法图

特窟编号:158

时代:中唐(距今约1280年)

形制:人字坡

位置:九层楼左侧中部

开凿时代:中唐(公元781年—848年)

洞窟看点:感受平静如大海,安详似永恒的唐代“涅槃”像,也是莫高窟最大的涅槃像。整身佛像头南脚北,神情安详平静,姿态优美典雅,实为莫高窟最具传神魅力感化人心的佛像。此外,在涅槃像周围描绘了嚎啕大哭的弟子、沉着冷静的菩萨以及非常特殊的以割耳朵、刺胸、剖腹等百态众生的举哀图。

▲ 第158窟

特窟编号:45

时代:盛唐

形制:平面方形

位置:九层楼左侧

开凿时代:盛唐(公元705年—781年)

洞窟看点:此窟中的塑像是莫高窟唐代塑像的杰作,是莫高窟最具写实性的群塑。南壁绘制的观音经变取材于法华经观音普门品,画面情节丰富、描绘生动、构图巧妙、扣人心弦,皆为现实社会之真实反映,是研究唐代社会生活的形象资料。北壁的观无量寿经变延续了莫高窟盛唐典型的三联式构图,画面完整,色彩艳丽,实属不易。

▲ 第45窟

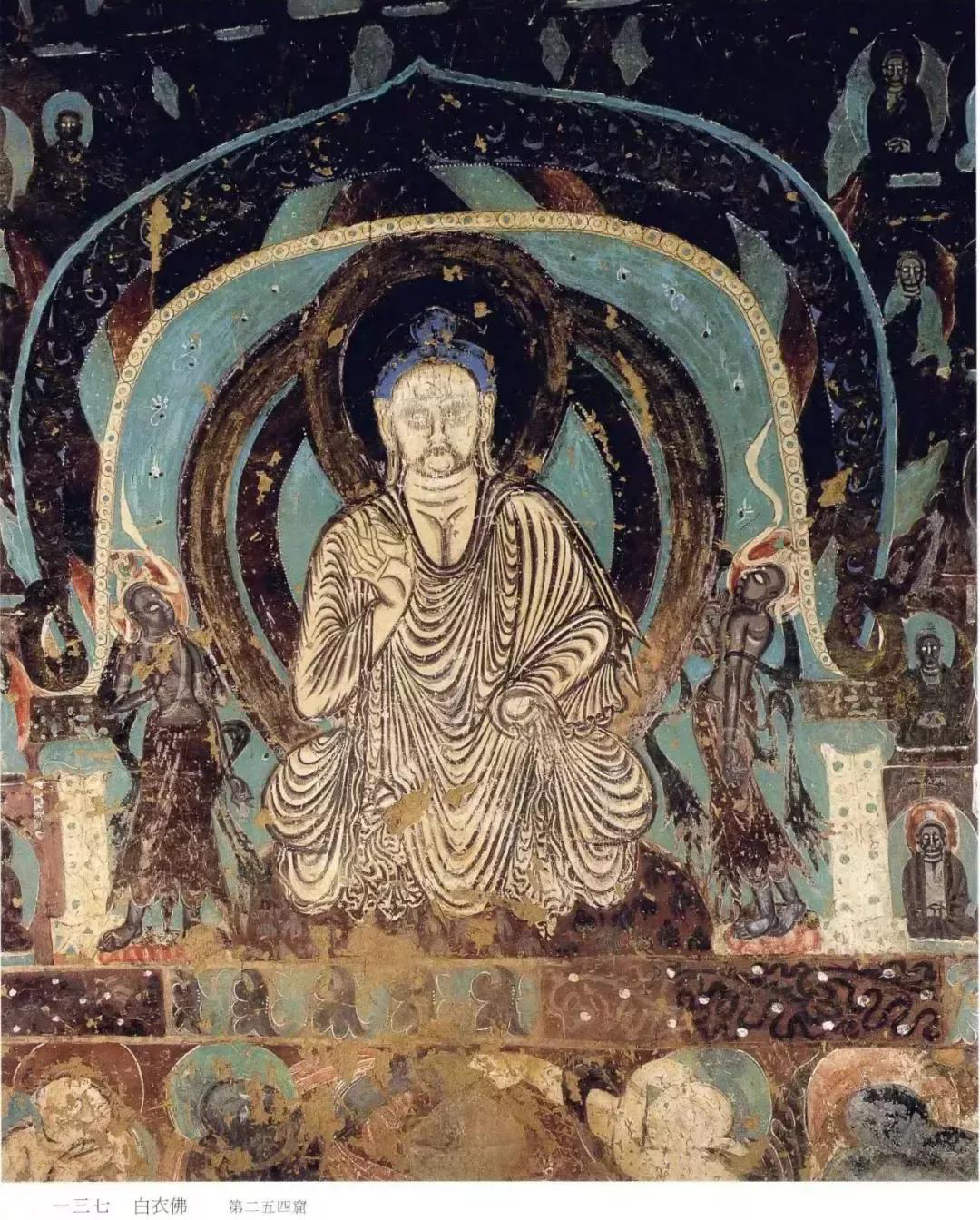

特窟编号:254

时代:北魏(距今1500左右)

洞窟形制:中心塔柱式

位置:九层楼左侧

开凿时代:北魏(公元439年—534年)

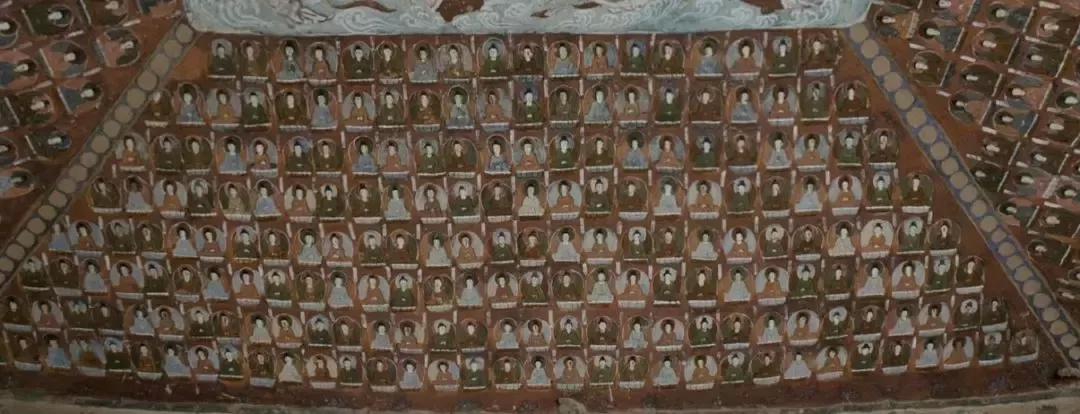

洞窟看点:源于印度“支提式”石窟的中心塔柱结构与颇具中国石窟特色的人字坡顶的完美结合;“萨埵那舍身饲虎本生”、“尸毗王割肉贸鸽本生”以及“降魔变”等壁画故事情节丰富、构图独具匠心、线条粗犷、人体晕染技法高超。此外,洞窟内千佛画像排列整齐,富有规律,而且保存了原始的墨书佛名,弥足珍贵。

▲ 萨埵那舍身饲虎本生

▲ 第254窟

年代:建于初唐,五代重修(距今1300年)

形制:覆斗形殿堂式小型窟

位置:九层楼右侧

开凿时代:初唐(公元618年—704年)

洞窟看点:此窟塑像及壁画均为初唐原作。壁画色红浓烈,内容丰富,塑像基本保存完好,造像逼真独特,为唐代精品,同时也为研究唐代历史提供了依据。洞窟内保存有西域民族“帐”形结构中的帐杆和帐钩木质构件,塑像也是颇有人间气息的唐代等身塑像,其中弟子穿胡靴、菩萨结发辫、胡人、胡食、胡乐感受“唐人大有胡气”之风的不二之选。

东披:绘千佛。

西披:绘千佛。

南披:绘千佛。

北披:绘千佛。

▲ 第322窟

(窟顶四披均绘千佛。四披与四壁之间连接处镶于藤枝。)

特窟编号:217

时代:初唐、盛唐之交

洞窟形制:覆斗型

位置:九层楼左侧

开凿时代:盛唐(公元705年—781年)

洞窟看点:保存有大幅以山水画为背景的经变画,整个画面富有中国独特的田园诗歌般的青绿山水画与气势恢宏的琼楼玉宇,尽显盛唐描绘的佛国极乐世界。壁画中各种乐器不鼓自鸣,飞天扬手散花,飘逸飞动;水池中绿波荡漾,水鸟游乐其中,莲花童子形象可爱。此窟经变画结构繁杂、色彩富丽、绘制精美,充分体现盛唐艺术的伟大成就。

▲第217窟

窟号:156窟

年代:晚唐

形制:覆斗顶形窟

位置:九层楼右侧

开凿时代:晚唐(公元848年—907年)

洞窟看点:洞窟前室北壁保存有莫高窟弥足珍贵的墨书题记“莫高窟记”。洞窟主室南北两壁下方分别绘制了长8米、高1米的张议潮统军出行图和宋国河内郡宋氏出行图,两幅出行图气势恢宏、人物众多、浩浩荡荡、洋洋洒洒,展示了宏大的具有历史意义的场景,开创了长卷历史人物画之先河。

▲第156窟

一、常常提到的敦煌石窟到底指那些石窟?

敦煌石窟群包括敦煌市的莫高窟、西千佛洞和瓜州县境内的榆林窟、东千佛洞,肃北县境内的五个庙石窟。

这几处在古代都属于敦煌文化圈,石窟内容、风格等方面都非常一致,有其系统性。

瓜州榆林窟

二、敦煌石窟的营建,都经历了哪些时代?

营建历时一千多年的敦煌石窟,经历了十六国(北凉)、北魏、西魏、北周、隋、唐(分为初唐、盛唐、中唐、晚唐)、五代、宋、回鹘、西夏、元共十一个时代。清朝至民国年间,莫高窟仍有信众对石窟进行维修与补塑。世界上没有哪一处文化遗迹延续了如此长的时期,并且每个时期都有想当数量的作品保存下来。

三、欣赏敦煌石窟,需要从哪几个角度出发?

1建筑艺术

石窟本身也是一种建筑,石窟采用什么样的形制,与传统时代文化和时代风格有关系,因而从石窟的形制上,也可以看到中国传统建筑艺术对佛教的影响。比如北朝中心柱窟中的人字披顶,北朝唐代流行的覆斗顶窟等等,就是吸取了中国传统建筑中的人字披顶、中国斗帐形式等等而在石窟中的反映。

莫高窟285窟,正面为西壁,左边是南壁,右边是北壁

2雕塑艺术

自魏晋南北朝以来,佛教在中国逐渐流行,经隋、唐、宋、元乃至近代,佛教寺院、石窟的营建不断,其中大量的佛教雕塑艺术已经成为中国雕塑史的重要组成部分。敦煌石窟的雕塑更多为北朝至唐代的雕塑,各时期不同风格的彩塑艺术,反映了中国雕塑吸收外来文化,创造具有中国风格艺术的重要历程。

对于材质来说,敦煌彩塑为泥塑加彩绘制成,有别于石雕和木雕的艺术。

敦煌莫高窟第158窟

3壁画艺术

在佛教石窟中,壁画与彩塑配合共同构成了一个完整的佛教世界。

敦煌壁画中系统的反映了4—14世纪佛教绘画的发展演变历程,特别是唐代和唐代以前的绘画作品,传世本绘画几乎没有,而内地的寺院及石窟壁画遗存也十分罕见,敦煌壁画便是研究这一阶段中国绘画史的重要依据。

莫高窟第217窟

对于敦煌壁画按主题内容可以分为七类:

莫高窟156窟张议潮统兵出行图