吉林省科学技术协会主办

吉ICP备案号18002506号

吉公网安备 22010402000667号

吉公网安备 22010402000667号

来源:本站

2021-12-23 18:07:11

文人画也称“士夫画”,是画中带有文人审美趣味,画外流露文人感想情怀的绘画。它萌芽于魏晋,形成于唐,兴盛于宋,成熟于元。明清时期是中国文人画发展的鼎盛时期,流派纷繁、名家众多。文人山水画繁盛,写意花鸟画勃兴,呈现出摹古与创新两种趋势,并逐渐表现出雅俗共赏的新风貌。下面,小编为您精选了6件中国国家博物馆藏的明清时期绘画名作,展示了古代文人的情怀。

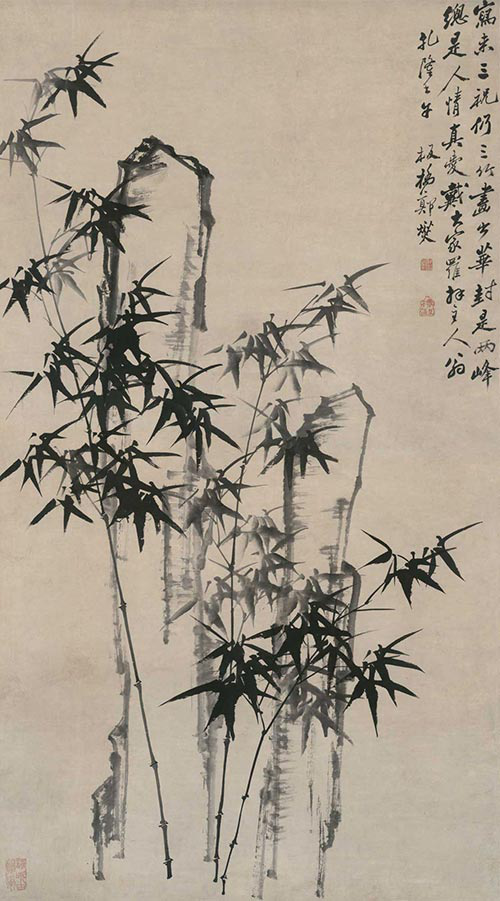

【郑燮·《华封三祝图》轴】

郑燮·华封三祝图轴·清乾隆二十七年(1762年)

纸本水墨 纵167.7厘米 横92.7厘米

郑燮(1693—1765年),字克柔,号理庵,又号板桥,江苏兴化人,祖籍苏州。康熙年间中秀才,雍正十年(1732年)中举人,乾隆元年(1736年)进士。曾任山东范县、潍县县令,后客居扬州,以鬻画为生,为“扬州画派”重要代表人物。

此《华封三祝图》以两石柱峰为背景,前绘三株墨竹。从右上题句中可知,郑燮以“竹”谐音同“祝”,以“峰”谐音为“封”,可见画中描绘的是传统吉祥典故——“华封三祝”。该典出自《庄子·天地》:“尧观乎华。华封人曰:请祝圣人,使圣人富,使圣人寿,使圣人多男子。”在中国传统语境中,“华封三祝”常用来表达祝福和愿望。郑燮作画尤擅竹石、花卉等题材,此作用线条勾勒出石柱轮廓,笔法爽利,棱角分明,再略辅以淡皴。墨竹则枝叶开张,以书法笔法入画,厚重有力。整体上浓淡相宜,凸显出前后的层次关系。

郑燮的作品与扬州经济活动的繁荣有着紧密的关系,所作题材也多具有浓厚的世俗化、民间化倾向,带有很强的象征意义。但是,其作品更多地体现了文人绘画追求意境,讲求笔墨的特征。郑燮被广为称道的作画理论,即由“眼中之竹”,到“胸中之竹”,再到“手中之竹”的观点,说明了他在本质上认为,艺术创作的核心是为了表达创作者内心对世界的体悟。

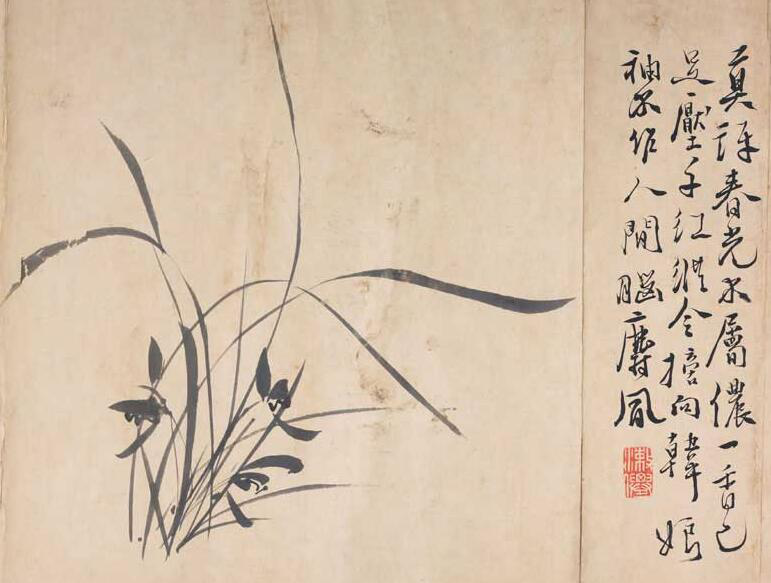

【石涛·《牡丹兰石图》轴】

石涛·牡丹兰石图轴·清

纸本水墨 纵123.7厘米 横51.4厘米

石涛(1642—1707年),本姓朱,名若极。其父朱亨嘉于顺治二年(1645年)自称“监国”,后被擒,“幽死”福州。朱若极得以逃脱,后于广西全州湘山寺出家为僧,法名原济,字石涛,又号苦瓜和尚、大涤子、清湘老人等。

石涛早年生活颠沛流离,青年时寓居皖南宣城,览黄山烟云变幻,与梅清诗画相交,形成了“黄山画派”。康熙十九年(1680年),石涛离开宣城来到南京,广泛结交诗人、画家和地方官员,并在扬州平山堂谒见南巡的康熙皇帝,绘制《海晏河清图》,使自己的艺术活动范围有了很大变化。康熙二十八年(1689年),石涛北上赴京,寓居四年。经博尔都引荐,得以结交京城权贵,并完成了代表作《搜尽奇峰打草稿图》,树立了自己独特的艺术风格。晚年寓居扬州以鬻画为生。

石涛一生作画颇多,山水、花鸟、人物皆能。此《牡丹兰石图》为常见题材,描绘太湖石之后掩映的牡丹和兰花。牡丹以没骨之法绘就,用淡墨点染花瓣,施略浓之墨铺就枝叶,再以浓墨勾勒叶筋。兰叶一笔而成,婉转富于变化,山石以浓墨略加苔点概括轮廓。左侧以行书题苏轼四首歌咏牡丹的诗作,书法笔力遒劲,带有隶书的笔意,与画作相得益彰,互为呼应。

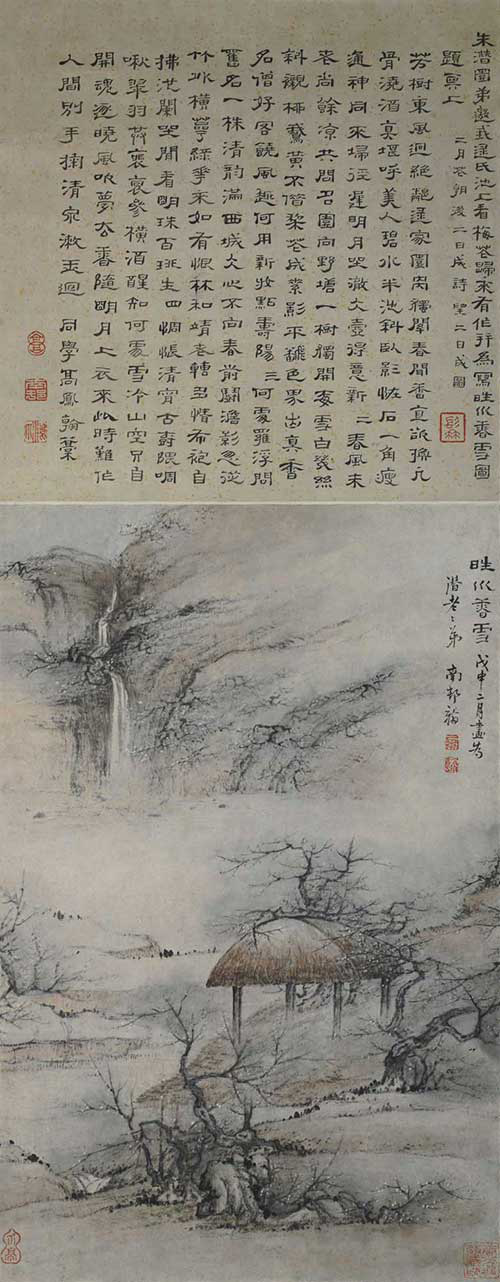

【高凤翰·《晴川香雪图》轴】

高凤翰·晴川香雪图轴·清雍正六年(1728年)

纸本设色 纵44.5厘米 横28.8厘米

高凤翰(1683—1749年),字西园,号南村,又号南阜、云阜,别号甚多。中年为官,后被罢免。乾隆二年(1737年)左右,右手完全病废,遂用左手开始作画,自称“丁巳残人”。胶州(今山东胶县)人。他久寓扬州,为“扬州画派”和当地商贾、文人交际圈中的重要人物。在诗词、书法、绘画、篆刻、收藏等诸多方面都具有很高的造诣。

高凤翰的书法以行草为主,兼有隶味。吸收汉代书风厚重古朴的特点,兼学郑簠,用笔迟缓艰涩,笔画粗细不一,以撇画的延伸和横画、捺画的急转上挑为特征,一反追求平正规矩的书写风格,代表了当时书法中追求古拙质朴的新风。绘画多作写意花鸟画,风格以明代陈淳、徐渭,清初八大、石涛等人为师,简练自然,富有生命力。

此幅《晴川香雪图》作山水画,并以梅花点景,颇为难得,诗堂则以隶书写就四首七律咏梅诗。画中近景刻画尤为具体,缓坡中心为一草亭,周围石堆中遍生梅花,枝干蜿蜒遒劲。左侧水流由远及近,水势平缓。远处山体为雾气笼罩,一条瀑布飞流直下。全图施以简单皴法,勾勒出岩石土坡的基本形态,浅绛设色,以梅花点缀其间,显得宁静而富有生机。“扬州画派”的作品多潇洒放逸,用笔追求概括、变化和写意性,这件作品较为特殊,且内容丰富,是研究清中期绘画风格的重要资源。

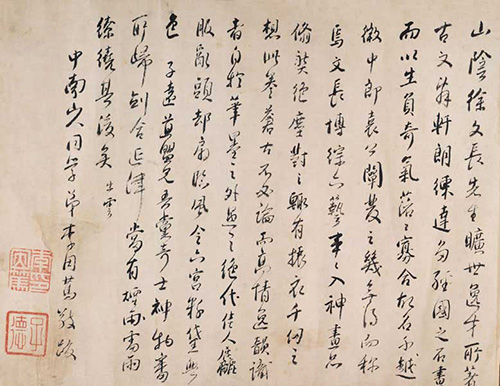

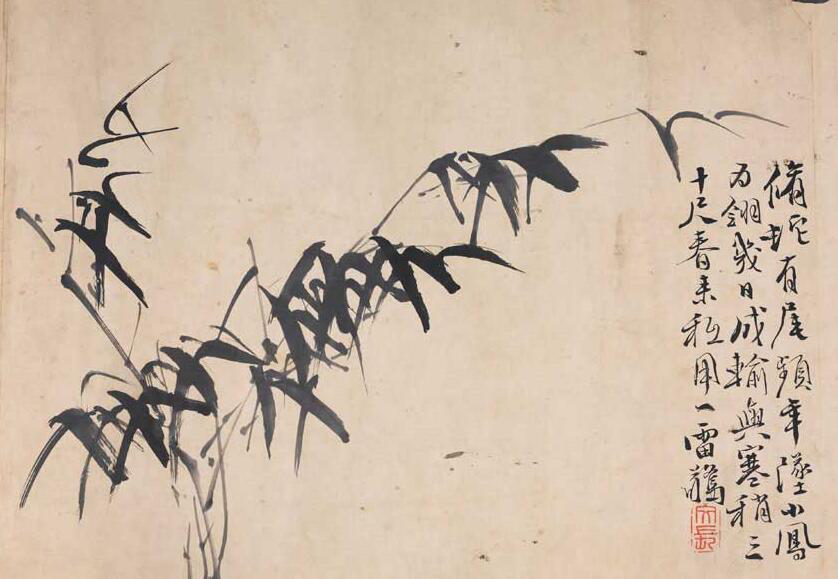

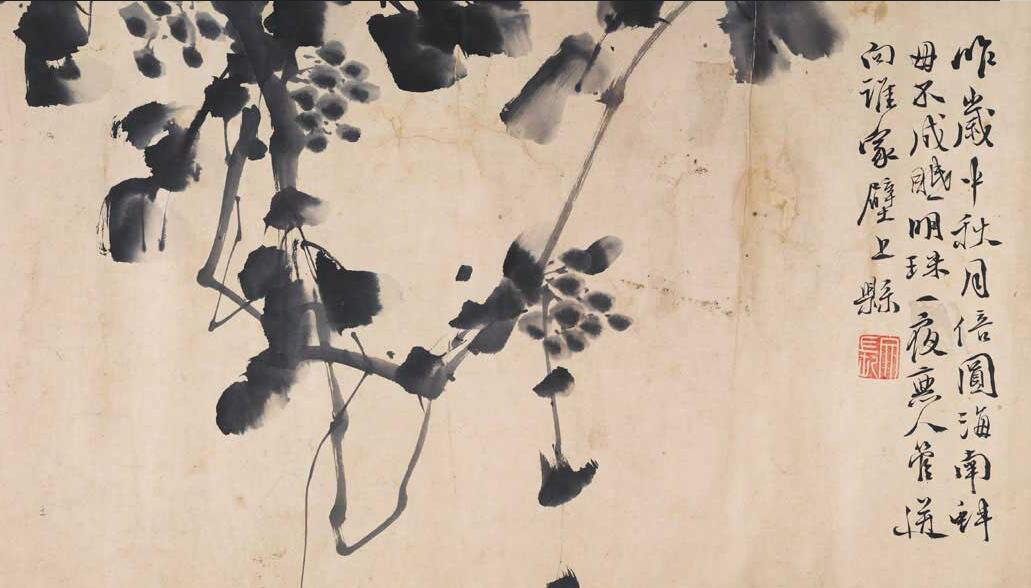

【徐渭·《杂画图》卷】

徐渭·杂画图卷·明

纸本水墨 纵29.9厘米 横304.7厘米

徐渭·杂画图卷(局部)

徐渭·杂画图卷(局部)

徐渭·杂画图卷(局部)

徐渭·杂画图卷(局部)

徐渭·杂画图卷(局部)

徐渭·杂画图卷(局部)

徐渭·杂画图卷(局部)

徐渭(1521—1593年),字文清,更字文长,号天池、青藤老人,又号青藤道人,山阴(今浙江绍兴)诸生。曾为闽都胡宗宪幕府,后入狱,精神失常,晚年著书鬻画。工画残菊败荷,炉瓶彝鼎之属,皆古质雅淡。兼绘山水,则纵横不拘绳墨。尝自评:“吾书第一,诗二,文三,画四”。

此《杂画图》由六幅花果、自题论画诗以及清初学者李因笃的题跋组成。此卷第一幅为《牡丹图》,大花大叶,浓墨一气泼就,自然生动;第二幅为《葡萄图》,构图精巧,画法流畅,墨色浓淡相宜,恰在似与不似之间;第三幅为《春竹图》,浓枝淡叶,意致潇洒;第四幅为《兰花图》,兰叶浓淡疏密有致,线条生动,花以浓墨三四笔点出,形态秀美;第五幅为《菊石图》,一石居中,左右出花,石浓花淡,别有情趣;第六幅为《清竹水仙图》,水仙淡墨双钩,下画青竹一枝。此卷是徐渭花鸟题材的经典之作,充分发挥写意花鸟的水墨语言,山石、果实率意点抹,兰花及水仙又充分利用墨线的轻重生动表现,对后世花鸟画尤其是朱耷、齐白石的影响很大。

【恽寿平·《秋卉狸猫图》轴】

恽寿平·秋卉狸猫图轴·清康熙二十三年(1684年)

绢本设色 纵119.8厘米 横54.2厘米

恽寿平(1633—1690年),初名格,字惟大,后改名寿平,改字正叔,号南田,别号云溪外史,武进(今江苏常州)人。其山水师法黄公望,后改习花鸟,承徐崇嗣没骨法,为常州画派鼻祖。

此幅《秋卉狸猫图》为恽氏52岁时所作,此时其风格成熟,多有精彩写生之作。画中一只黑白花色大猫屏气凝神,双目圆睁,凝视前方草丛,似乎在等待蛱蝶到来。花猫体态生动自然,纤毛毕现。蛱蝶虽在画中题诗写出,却并未在画面中画出。花卉与巨石皆采用典型的恽氏画法,以没骨叠色渍染法写成,色彩丰富而雅致。

画面左上方为恽寿平自题七言绝句一首,见于《瓯香馆集》卷十,诗名为《题画猫》。因“猫蝶”与耄耋谐音,故此题材常作祝寿之用。但从题诗来看,恽寿平显然意不在此,而是借用猫和蝶来表达怀才不遇的政治隐喻。诗文前两句描写了“怒猊”威风凛凛的动态,与画中蓄势待发的狸猫相呼应,后一句“社鼠难捕”笔锋一转,表达出英雄无用武之地、只能闲觑花阴蛱蝶的无奈情怀。

此画作为庞莱臣旧藏,上海博物馆另有一件吴湖帆旧藏纸本《秋花猫蝶图》,与此件构图、形象极为相似。

【朱耷·《墨梅图》轴】

朱耷·墨梅图轴·清

纸本水墨 纵181.1厘米 横43.0厘米

朱耷(1626—1705年),本名由桵,字雪个,号八大山人、个山 、驴屋等,原籍江西南昌,为明代弋阳王九世孙。出生于贵胄之家,青年时国破家亡,顺治五年(1648年)为避世出家为僧。

朱耷擅作山水、花鸟、走兽,多以水墨写意为之,作品意味盎然别开生面。早期作品《传綮写生册》颇具禅机,体现了他在作品中表现佛家思想的现象。其作品多借鉴沈周、陈淳、徐渭等明代名家技法,以牡丹、菊花、水仙、石榴、竹石为对象。以勾花点叶,边角折枝为基本构图,以水墨阴阳、浓淡表现对象的层次和结构。其前半生内心充满了苦闷与矛盾,作品因此带有很强的凌厉、冷峻之感。康熙元年(1662年),清政府允许明代宗室后裔回归家乡,八大山人从此遍游天下。在此之后,八大山人的花鸟画作品,不束缚于客观对象的具体面貌,获得了超出世俗,意趣盎然的面貌。激进凌厉的笔法越发少见,作品多显现淳朴自然的状态。

此作虽无年款,但根据落款“八大山人”的书写特点,可判断为晚年之作。画中一株古梅突兀矗立,树梢处直转而下。数朵梅花星罗棋布,显现出勃勃生机,形成了欲挺还折,欲枯又新的状态。全图墨笔写成,带有强烈的书写性笔法,简略不失力度。略施点染与干笔皴擦相互呼应,可谓别开生面。